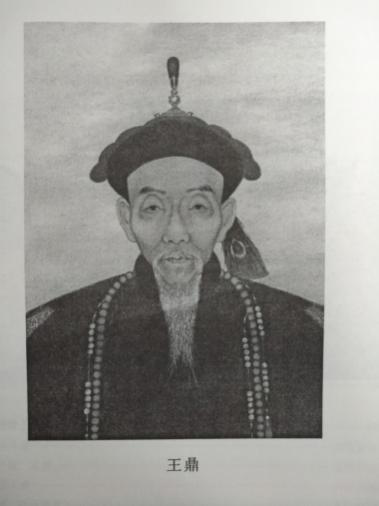

(图片来源:陕西蒲城人物丛书)

和王信输财修塔形成对比的是捐资兴学。从历史资料看。蒲城人重教兴学蔚然成风。这里记述的是清道光年间王鼎捐资兴办义学的事。

据民间传说,王鼎幼年时,因家贫买不起灯油,便去离家不远的城隍庙内借神像前长明灯的光亮夜读。时间一长庙内主持道人受到感动,便给王鼎一个折子①,特许其到油房取庙院所存之油,以便能在家读书。另传,王鼎因家穷,常常断炊。有一次,家里人叫他到附近一家面坊去借面。面坊掌柜知道他们家穷。怕借结多了还不起,因此只借给半斤面。王鼎受此刺激,便在他读的每页书眉上,写了“半斤面”三个字,以激励他能发愤读书。正因为王鼎能发愤读书,而且立志报国,不但中举人、成进士,又被选入翰林院,步步高升,官至军机大臣,东阁大学士。

据本县同盟会成员李约祉先生主编的《蒲城县志稿》中收录的《王文恪公蒲城县城内创立义学碑记》,王鼎于清道光十年(1830)户部尚书任内,捐银五百两,又命其胞弟王绂捐银五百两,创办义学一处(在今中山街路北33号)。兹将原碑文摘录于下,以供参考:

道德盛而民俗淳,学校兴而人才出,此古今之通义,化导自然之机也……吾邑旧有尧山书院,成童以上受学焉。岁久,膏火且不继。道光癸末、甲申年,程桐舫进士来主讲,余以奉讳家居,集同人捐金稍复其旧,倾于小学犹未遑议及也,夫蒲之城内,烟火数千户,缙绅之家率延师课读,以教其子若弟,故蒲之士风彬雅,在同郡独称盛。然而单寒孤苦其子若弟,不乏英秀可造之资,顾以艰于就塾而弃其才,饥寒迫于中。训课穷于术,甚可惜也!今年春,余弟绂来京师,嘱以立义学、训蒙童之法,命捐布平纹银五百两,请刘大邑侯,饬商生息,岁得息银六十两,复于县署南拨故察院地,建学舍一所,拨材兴工,计房十又五楹,周围巩以砖墙,盖城内适中之处也。又命弟绂捐布平银五百两,襄其事,以冬月吉日成。自是以后,吾城之贫穷子弟,可以无虑失学矣,小子勉乎哉!每岁生息六十两,以五十两为塾师修金,以四两为斋长节俸,六两添补学生纸笔之不足者。延师必公择城内端方善教之先生充其选,其斋长则以尧山书院斋长兼之,啤就近照料云。

王鼎创办之义学,何时停办,尚无法考证。民国时期,县商会曾在那里办过私立新民小学。

王鼎兴办义学的善举,在当时不但对蒲城的学风起到推动作用,而且影响地方官绅对教育工作的重视,如在道光十六年(1836)任蒲城知县的唐淑世(河北静海人),捐俸银二百七十两,购置学田。在他的带动下,有五位官官绅相继捐资,共计白银六百多两,购置学田一百二十多亩,以所收租粮奖励贫困学生。此事载入前述《浦城县志》所录《捐置学田碑记》中。

【注释】

①折子即火折子,是易于携带之简便照明和取火用具。

参见《蒲城春秋》第33页

原志军著

陕西蒲城作家协会

2003年12月