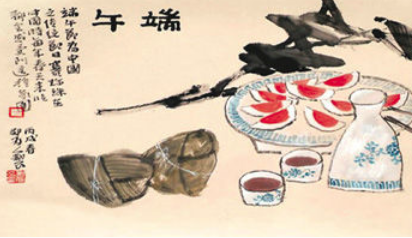

(图片来源:360图片)

端午节各地都吃粽子,府谷也不例外。关于端午节的来历,我们知道的说法很多,其中一种就是纪念屈原。屈原是五月五日那天投汨罗江死的。吃粽子也是为了纪念屈原,人们把粽子丢到江里,鱼虾之类吃粽子吃饱了,就不会吃屈原的身体了。府谷人吃粽子没有这个意思。府谷民间习俗,只是强调端午节要吃软的,不吃粽子吃糕也行,作用一样。作用也不是说要纪念谁,而是说可以防备蛇、蝎、蚊、虫等叮咬。谚云:“五月端午不吃软的,蚂蚁(也说‘牛牛’)夹你那板子”,话不文雅,但表达的意思明白。很难说吃软的能有这种作用,但端午节其他一系列的举动却确实有防蚊虫的作用。上面谚语的下一句就是“五月端午不戴艾,蚂蚁夹你那一夺赖”,这一句是针对男孩子的。端午那天人们把艾采集回来,门闩上都插上一支艾,耳朵、鼻子都塞点艾叶。艾确有驱虫作用,而且现代医学证明艾有明显的抗菌作用。端午那天还要做雄黄酒。大人用手指头在小孩子的眉心、手心、足心、前心(肚脐处)、后心处抹雄黄酒,地上墙角洒雄黄酒;用五种颜色的线搓在一起,和平时搓麻线方向相反,要倒搓,叫五色线,蘸上雄黄酒,拴在小孩子手腕上和脚踝上,就像现在的手链一样,又叫耍线(儿)线。但耍线(儿)线只能戴一天两夜,初六就要去掉,戴得时间长了下辈子就要转蛤蟆。用花布缝一个小布袋装上雄黄吊在门头起,缝一个装有雄黄的公鸡给小孩子戴在衣服上。有的地方还用五色线把麻捆扎成一个刷子样的东西,叫麻刷刷,连雄黄布袋、雄黄鸡一起戴在小孩子身上。古人说雄黄“驱避百邪”。雄黄经过氧化后就变成砒霜,雄黄和砒霜都是巨毒品,也是治病用的中药。蛇、蝎、蚰蜒等这些人们害怕的虫子,它们都怕雄黄,其中蛇最怕。《白蛇传》中白娘子饮雄黄酒就现原形,千年修炼的道行也抵不住雄黄的威力。戴耍线(儿)线的习惯在明朝以前就有了,那时光给女孩子戴。明沈榜《宛署杂记》:“五月女儿节,系端午索,戴艾叶,五毒灵符。”端午索就是耍线(儿)线。如果五色线真有驱五毒的作用,我的理解是警告色。牛牛各虫有的怕这种颜色,有的怕那种颜色,耍线(儿)线上的颜色会把害虫吓走。古代生产力低下,人们在自然面前显得相当孱弱,一些牛牛各虫都会给人带来伤害,但是鸡不怕牛牛各虫,其中的蚰蜒、蝎子等还是鸡捕食的对象,院子里养几只鸡除了下蛋打鸣以外,就是鸡还可以吃掉这些牛牛各虫,由此人们又把鸡叫作“铁嘴子”,端午那天给小孩戴雄黄鸡就是这个意思。有的地方还用红纸剪一对公鸡,一个剪子一个锥子,公鸡头对头、剪子锥子尖尖对尖尖贴在门上。

端午那天有捉蛤蟆的习俗,捉住蛤蟆嘴里塞上一锭墨,用绳子拴住吊在房梁间阴干,叫蛤蟆锭子。如果人身上患有肿块之类的疾病,用蛤蟆锭子把肿块划得圈住,肿块就不会再扩大,而且还会消去。过去缺医少药,农村中都有一些土医生,有的会挑针,有的会接生,有的掌握一些土方子,自己采集一些药物,同时也制蛤蟆锭子。蛤蟆皮上的分泌物叫蟾酥,有毒,在中药里,蟾酥有解毒、消肿、治疔疮痈疽的作用,由此可知蛤蟆锭子可以消肿解毒是有道理的。

民间传说端午那天很难见到蛤蟆,也听不到蛤蟆叫声,怕人捕捉都躲起来了。制蛤蟆锭子的人一般是端四那天捉住蛤蟆,控制起来,端午再捉住制蛤蟆锭子。府谷人针对某人想回避问题又回避不了,想躲避某件事又躲避不了的时候,常说:你躲过端五躲不过端六,迟办还不如早办,迟早是你的事。这其实是一个比喻的说法,从蛤蟆锭子那里来的,原意是指蛤蟆躲端五。

五月天气渐暖,草木竞生,也是各种蛇蝎毒虫滋生的时节,人们惧怕这些东西,也就讨厌这个时节,这是古代人的一种认识。先秦时代,人们普遍认为五月是个毒月,五日是恶日,这天邪恶当道,五毒并出。府谷人过端午的一些说法和做法,都与避邪避疫避毒有关,由此可见府谷人过端午的一些习俗也是从以上认识来的。

端午节的各种习俗,现渐为人淡忘,只有吃粽子保留了下来。包粽子用芦苇(府谷人叫苇子)叶子,捆扎用马莲叶子。苇子生长在低洼湿地,过去各地都有生长,端午前两天人们(一般是老婆们)就出去找苇子,摘苇叶子,叫打苇叶或打粽叶。后来干旱,好多地方苇子没有了,只剩下黄河畔一带有。黄河边苇子多,生长茂盛,人们用苇子编席子,也卖粽叶,再后来府谷黄河边苇子也没有了。现在苇叶都是外地贩回来的,新鲜苇叶那个味没有了。马莲还到处有。

府谷的粽子只包软米、红枣,不像南方有的地方还包肉。软米就是本地产的软黄米,红枣也是本地产的。包粽子前要先把软米浆上,“浆上”就是把软米用温水加酸米汤泡上,至少浆一天以后再包,这样做出来的粽子色香味俱佳。现在也容易买到软大米,人们也和上软大米包,但其色泽远不及纯软黄米诱人,也没有纯软黄米精气。

端午也兴走亲戚,女儿、外甥提上篮子给老人送粽子,其他亲戚之间也互送。街镇上的人较清闲,活动更丰富,这一天下午老婆、女子都换上单衣,只要有新的都要把新的穿出来,走走串串,三五成群,聚在一起拉话,评论这家布料好,那家媳妇手巧。老婆、女子们纷纷亮相,既展示女红,又张扬个性。这一天正是能巧媳妇子们大出风头的机会。在过去,哈镇麻镇街上都有这习惯,叫摆端午。

参见《府谷文库》(未出版)民俗风物卷

姬宝顺撰稿

府谷县非物质文化遗产保护中心提供