黄陵民歌独唱

黄陵民歌对唱

黄陵民歌合唱

黄陵民歌自乐班

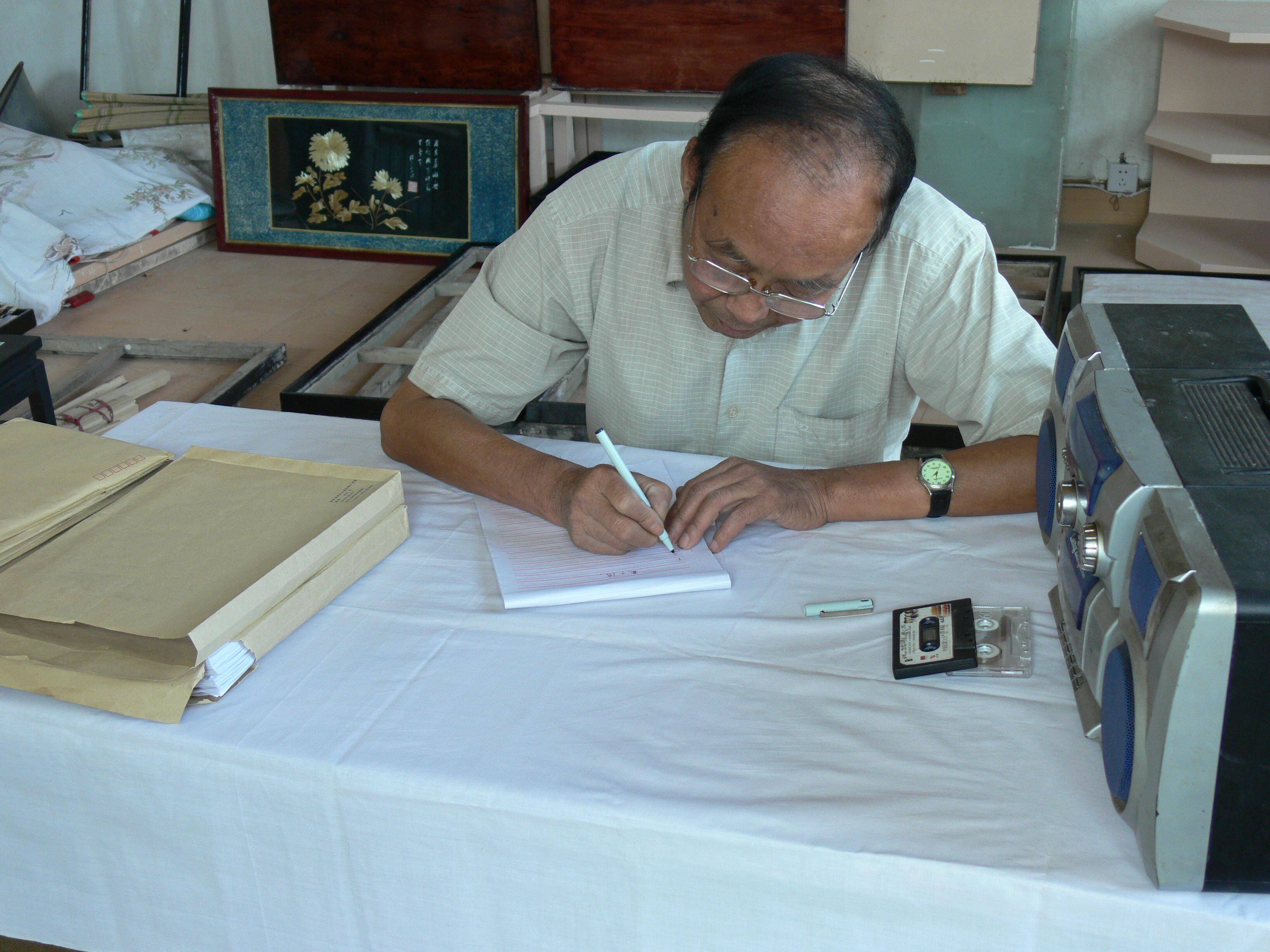

整理黄陵民歌

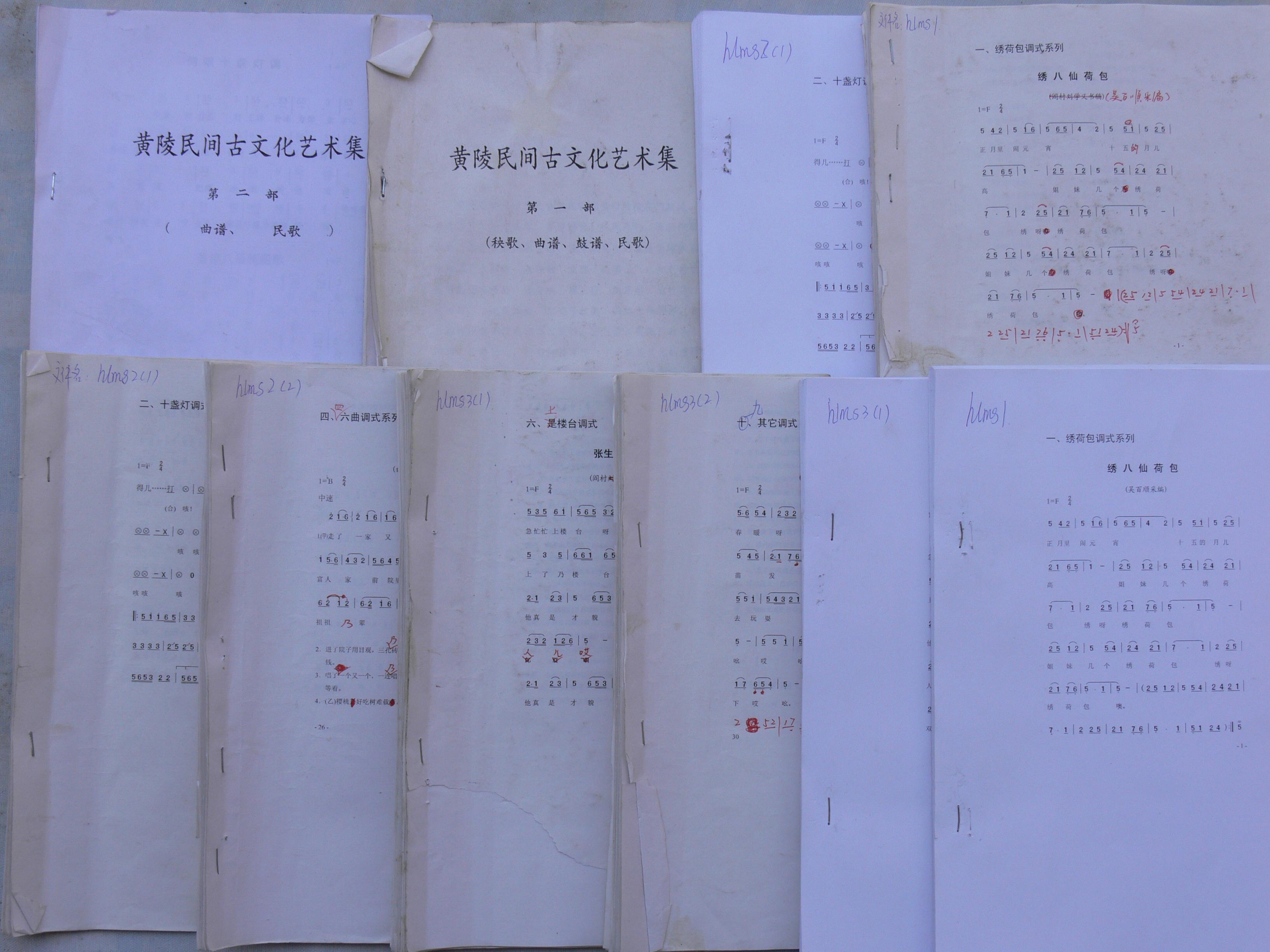

黄陵民歌曲谱

黄陵民歌是普遍流传于黄陵城乡及周边地区的音乐表现形式,它的产生、发展、演化同诗歌、舞蹈是相互关联、相依相生的。据《吕氏春秋·古乐》记载:“昔黄帝令伶伦定音律”,就充分说明在黄帝时代就有了较为原始的音乐理念,当时著名的《咸池》《云门》《木冈鼓之曲十章》就是我国原始的音乐作品。黄陵是中华文明的发祥地。聪明、智慧、勤劳、朴实的黄陵人民在继承古典音乐的基础上,不断丰富和充实着属于自己的音乐风格,这就是原汁原味、原生态的黄陵民歌。她同黄陵老秧歌及其他黄陵民间文化一样,具有极强的生命力和感染力,从不同侧面现实地反映了黄陵历史的发展和演化。

黄陵民歌产生于原始社会中期,发展于汉代,成熟于元明时期,兴盛于明清到民国。1948年至“文革”初期,为新生转折期。“文革”期间为消落期。进入20世纪80年代为黄陵民歌的复和发展期。90年代为振兴期,尤其是进入新的世纪,随着民间文化保护工作的进一步开展、挖掘、搜集、整理黄陵民歌,振兴黄陵民间民俗文化已成为历史赋于我们的一项主要任务,目前在县委、县政府的关怀和支持下,在业务人员的辛勤工作下,尤其是在民间文艺人士的协助下,黄陵民歌的初步整理工作已全面展开。一个珍视民间民俗文化,发展社会主义先进文化的工作氛围正在形成。

黄陵民歌不仅源远流长,种类繁多,乡土味浓,生命力强,而且内涵丰富,音调美妙婉转,旋律淳厚,悦耳动听,具有无穷的艺术魅力。它的曲调即旋律,既不同于陕北民歌的粗犷豪放,又不同于陕南民歌的悠缓缠绵。因为民歌是人们在长期的生产生活中抒发情绪、托物言志、寄寓希望、宣泄激情的一种乐意的语言声音,所以黄陵的地方语言、生活环境、风俗习惯和传统观念不同等因素使黄陵民歌高亢开阔、流畅跌宕、委婉平和、活泼欢快,富于舞蹈特色,在不断的继承发展中,形成一些固定的曲调旋律模式。主要有:绣荷包曲调系列、十盏灯曲调系列、十对花曲调系列、“四、六曲”曲调系列、跑旱船曲调系列、上楼台调式系列、摘豆角调式系列、扬燕麦调式系列、其他调式系列、新编民歌系列等等。

黄陵民歌歌词主要以歌颂历史人物、历史故事或男女爱情、劝世哲理、歌功颂德,或见景生情而临时即兴编创为主。戏耍逗趣皆可入词,也有因喜因乐,因悲因哀而抒发激情之词等。在演唱过程中,按照不同的曲调,配以相应的唱词,其唱词工整对仗、语句流畅上口,词汇押韵如诗,多以四、六句为主。

黄陵民歌的演唱形式相当自由,主要是在演出老秧歌的同时,根据不同的演出场合和情景,即兴发挥、即兴演唱。主要有:独唱、对唱、轮唱、连唱、合唱等演唱形式,独唱即一个人独自演唱,如《十盏灯》等,其他舞者配以相应动作,这就是现在意义上舞台演出中的歌伴舞。对唱即一问一答式,例如《十对花》等。合唱即边唱边舞,讲究集体参与,如表演“浑身响”等。

黄陵民歌的演唱内容是黄陵人民心声的反映,记载着黄陵人民的喜怒哀乐,品味着人们的酸甜苦辣,装点着人们的风土人情。它所涉及的题材相当广泛,内容极其丰富,按演唱的技巧可分为抒情式、叙述式、提问式等,按演唱的内容有爱情歌、辩理歌、劝世歌、颂扬歌、风趣歌、革命歌、药性歌、时令歌、农谚歌、哭嫁歌、哭丧歌等。爱情歌是反映广大青年男女爱情方面的民歌,内容上有对纯洁爱情的歌颂,有对封建婚姻制度的揭露,主要是对爱情的痴情恋歌,相思苦情,演唱手法属抒情式。辩理歌往往是为了说明某种事物真相,通过一问一答进行表白的演唱方式,以对唱为主,演唱方法属提问式。劝世歌主要是教育人们向善弃恶,积德行善的民歌。哭丧歌也称孝歌,主要是表达自己对已故亲人的哀悼,陈述亲人恩德,演唱手法属于叙述式。

黄陵民歌对陕西音乐史的贡献受到了种种因素的影响,人们对陕西民间音乐文化在意识上只强调陕北民歌,而很少有人包括一大部分黄陵人都不知道黄陵还有民歌,有人还认为黄陵民歌无足轻重。然而经过进行走访调研,我们发现在当今的一些歌曲旋律中就能看到黄陵民歌的痕迹。就拿《绣金匾》调和江南的《茉莉花》调来说,《绣金匾》的曲调是源于黄陵民歌中的《绣荷包》曲调。《茉莉花》曲调是源于黄陵民歌中的《张生戏莺莺》曲调。

黄陵民歌是黄陵本土化的艺术风格,具有浓郁的地域特色,它是在黄陵古老悠久文化底蕴下一代一代地传承而来的。是黄陵人民特有的意识形态的外在表现。它还有别具一格的演唱方式,所有这些对于研究陕西音乐史,乃至中国音乐史都具有一定的价值,应视其为活化石、活文物。

黄陵民歌是黄陵民众在春节、元霄节期间表演老秧歌时最常用基本的表演形式,与黄陵老秧歌融为一体,古时表演只需锣鼓伴奏,这就是一定意义上的载歌载舞。现代表演中有以下几种民乐——吹奏乐类:大小笙,各种调的笛子,大、中、小三种唢呐;打击乐类:大、中、小各种鼓,铙钹,大锣,京锣,马锣,铰子,花鼓,碰铃,大鱼、梆子;弦乐类:板胡,二胡,低胡,大提琴;弹拨乐类:大、小扬琴,大、中、小三弦,大、中、小阮,琵琶。

黄陵民歌由于它在黄陵具有一定的群众基础,而且流传比较广泛。在当今上了年纪的人中,都能唱出几首来,但也不乏有演唱功底和技巧比较突出的人,其主要分布在太贤村、隆坊街、唐呼村、北村、南村、奎张村、百子桥、东村、丁村、梨园、马家塬、田庄街、县城等地区。

黄陵民歌自形成以来,历经发展、演化,形成了如下一些基本特征:它是黄陵老秧歌的重要组成部分,二者相互烘托、相互补充,所以黄陵民歌具有依存性特征;是黄陵人民在生产生活中,自己创作和演唱的喜闻乐见的文化娱乐形式,所以具有广泛的群众性特征;题材广泛,内容丰富,尤其歌词有一定的艺术性和思想性,起到了寓教于乐,启迪民智,促进社会进步和发展的社会作用,所以具有社会性特征;是黄陵人民真情实感的体现和流露,通过大家一起共同演唱交流,从而得到身心上的娱乐,所以具有自乐自娱性特征;旋律美妙、婉转悠扬、悦耳动听,具有优美性特征;在不断的发展过程中,形成了自己独特的曲调格式,具有程式化特征;演唱自由随意、大方得体,突出了即兴发挥,即兴表演,而且歌词都来源于生活中常用的地方语言,通俗易懂,所以具有群众化特征;歌词浅显易懂,简短精练,感情充沛,大部分为四句一段,每句字数相同,有仄韵如对联,有仄韵如诗句,不配曲调也朗朗上口,所以具有文理性特征;是黄陵土壤滋生的传统乡土艺术,她在演出场合,演唱风格,歌曲旋律韵味等方面自成一格,所以具有独特性特征;自产生以来,博采众长,自成系统,在发展丰富完善的过程中不断扩散,从而影响了周边甚至其他地区的民歌演唱方式,所以具有扩散性特征;曲调简约、质朴,不华丽、不张扬,显示出特有的简朴性特征;黄陵民歌历经锤炼,尽管是在当代社会,受到其他民歌以及现代歌曲的冲击,受到了冷落,但是其所具备的顽强生命力和深厚的群众基础,依然普遍传唱于城镇乡里。依然成为人们精神文化生活的一部分,所以黄陵民歌具有传承性特征。

黄陵民歌在整个黄陵民俗文化中作为音乐艺术占有重要的地位,是古老文化的遗存,也是黄陵悠久文化的见证,是黄陵民俗文化的瑰宝之一,是黄陵经济社会、民俗民风的一个缩影,也是陕西中北部地区的优秀民间音乐文化。发掘、抢救、保护黄陵民歌,其价值主要有:

(一)黄陵民歌中有的歌词可反映古代某时期的历史背景,故有考古价值,黄陵民歌同样也是我中华民族非物质文化遗产中的一颗灿烂明珠,可视之为活文物、活化石。

(二)文化艺术价值,在中国音乐史上,常见的有陕北民歌、山东民歌、甘肃民歌等,而黄陵民歌却没有人知道,名不见经传。

作为陕西地方民歌一个缩影的黄陵民歌的发掘、抢救和保护,将会推动和丰富陕西地方民间文化的进一步发展,它独具特色的演唱方式、丰富多彩的歌词内容、灵活多变的演唱技巧、深厚浓郁的地域特色以及博大精深的文化内涵,在中华民歌中是罕见的,是弥足珍贵的。发掘、抢救和保护黄陵民歌,对丰富和完善黄陵民俗文化、陕西民俗文化乃至中国传统文化艺术,都将产生一定的深远作用。

(三)现实价值:

1.从个体人格而言,黄陵民歌能激发个人的想象力和创造力,为个体创造性的发挥提供了广阔的文化背景,构成了个体创造性的民族文化根源和科学规范的文化基础。

2.从总体上来看,发掘、抢救、保护黄陵民歌,对于继承传统文化精神,展示传统文化魅力,丰富人民群众文化生活,提高人民群众的整体素质和民族凝聚力,发展社会主义先进文化,构建社会主义和谐社会,都将产生重要的促进作用。

3.黄陵民歌一旦开发利用,形成产业优势,可产生极为可观的经济效益。

黄陵民歌虽然在黄陵县委、县政府的大力扶持下,在民间人士的积极参与下作了一些发掘、抢救、继承等工作,但仍然面临着不少困难和问题。其赖以生存发展的社会基础发生了变革,随着社会经济文化的不断发展,以及交通、通讯、传媒业的日益迅猛发展人们的生活发生了巨大变化,加之各种电子媒体的日益普及,传统民歌遇到了外来文化的“稀释”。一些熟悉多种调式,能张口即歌、即兴编词的歌手艺人们年事已高达七八十岁,有的已经故去,加之他们对乐谱知识根本不懂,只是靠生活积累而随口演唱,为黄陵民歌的挖掘、整理、记谱带来一定的难度。致使一些优秀民歌、曲调面临消失和消亡的危险。随着科学技术的进步和市场经济的发展,人们的兴趣发生转移,农村与外界联系日益便捷,农村生活方式日益城市化,审美需求发生变化,对黄陵民歌愈来愈淡漠。一些有此特长的年轻人纷纷进城打工,参加演唱活动的也愈来愈少,黄陵民歌的挖掘整理开发利用存在的问题和困境急待改变。

注:陕西省黄陵县申报的黄陵民歌经批准列入陕西省第二批非物质文化遗产名录(类别:民间音乐;编号:II-13)

参见《陕西省非物质文化遗产代表作申报书 [多载体] 04 民间音乐 黄陵民歌》

黄陵县文体事业申报

陕西省文化厅出版

2006年