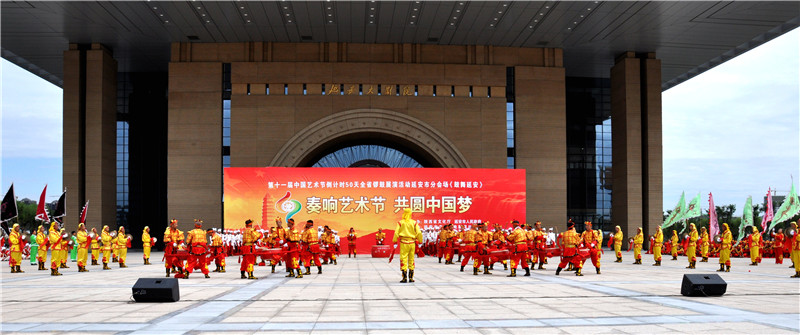

(图片来源:延安日报)

黄陵抬鼓也称“龙鼓”,是具有鼓乐和鼓舞两种风格特点的一种民间艺术形式。它是黄陵祭祀活动和秧歌社火中常见的大型打击乐舞。

据《史记·五帝本纪》《山海经》《黄帝内经》《路史·疏纪·黄帝》记载,传说蚩尤铜头铁臂,能呼风唤雨,口吐烟火,交战中口喷大雾,使黄帝军队无法作战。因此,黄帝按照三宫五帝的玄机,八门九江的要诀,以指南车为先导,设王旗、王麾,以兽皮做巨鼓,用兽的骨头作鼓槌擂鼓催战,响声可传3800里。黄帝指挥军队,三门齐发,王将俱击,终于一“鼓”作气,征灭蚩尤。这种传说较详细地阐明了“鼓”是黄帝时期发明的。由此,这种豪迈粗犷、刚劲奔放的淳朴表演便繁衍流传于沮河两岸。

黄陵抬鼓历史悠久,源远流长。通过多年的挖掘、搜集、整理、加工,逐步趋于成熟,具有一定的观赏性和艺术性。其表演阵容庞大,人数可达100多人,有大抬鼓一面(指挥鼓),16人抬3人打;中抬鼓四面,每面两人抬一人打;小抬鼓16面,两人抬两人打;大镲32副,鼓旗四面,龙旗20面,指挥官一名。该县抬鼓有两种表演形式:一种为行进路途表演,一种为广场定位表演。两种表演形式的基本特点可分为:有紧凑强烈的“沙锣鼓”、简练浑厚的“摆套鼓”和“路鼓”“七锤”等鼓谱。如今,黄陵抬鼓主要在太贤社区北村具有一定的群众基础,主要在祭祀黄帝、春节文化活动及相关庆典中进行展示演出。

黄陵抬鼓是黄陵当地土壤滋生的综合性文化艺术,是黄陵人文民风的现实表现,而且它在不同侧面反映了黄陵深厚的历史文化底蕴和黄陵人民追求向往美好生活的思想境界。其表演是本土化的、原汁原味的、原生态性质的独特舞蹈表演形式,对黄陵抬鼓的挖掘、抢救、保护,将极大地带动和促进黄陵民俗文化的发展,而它所具有的历史渊源、基本内容、基本特征是罕见的、珍贵的。

注:陕西省黄陵县申报的“黄陵抬鼓”经批准列入陕西省第三批非物质文化遗产名录(类别:传统;编号: Ⅲ—47)

参见网站“陕西文明网”:

http://shx.wenming.cn/sqwh/201609/t20160905_3658490.shtml